24

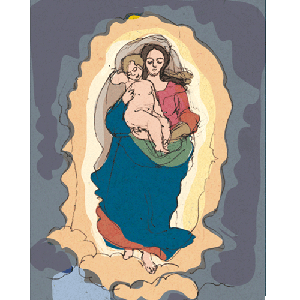

„Maria, breit den Mantel aus“

Blau ist der Mantel und weit. Er umhüllt nicht nur ihre Gestalt und schützt das Kind, sondern ist seit dem frühen Mittelalter, als die Christen begannen, sich in ihren Sorgen und Nöten der Mutter Gottes anzuvertrauen, eine Zuflucht für die ganze Gemeinde gewesen. Blau steht nicht nur für Reinheit, Wahrheit und Treue, sondern ist auch Symbol für Maria als Himmelskönigin. „Ave Maria, Stella maris“, gegrüßet seist du Maria, Meeresstern, so beginnt eine alte Hymne aus dem 9. Jahrhundert, die heute noch zum Stundengebet der katholischen Kirche zählt.

Rot ist oft ihr Kleid und versinnbildlicht Liebe und Wärme, aber auch das Blut, das auf den Opfertod ihres Sohnes hinweist. Grün ist manchmal das Untergewand, das unter ihrem Kleid hervorlugt, und steht für die Hoffnung auf das Paradies und das ewige Leben. Manchmal trägt sie ein weißes Kleid, ein Zeichen der Unschuld und Vollkommenheit, das man kaum erklären muss.

In der Bibel wird Maria selten erwähnt, am häufigsten erzählt der Evangelist Lukas von ihr, in dessen Bericht man auch die ausführliche Schilderung der Weihnachtsgeschichte findet. Interessanterweise gilt Lukas in der Überlieferung als Arzt und als Schutzpatron auch für die Kunstmaler. Einige frühe Kirchenschreiber erzählen, wie ihn Mitbrüder gebeten hatten, ein Bild der Jungfrau zu malen; ein Sujet, das man vor allem auf mittelalterlichen Darstellungen findet. Ob Lukas für den Marienmantel auch jenes kostbare Blau aus Lapislazuli verwendet hat wie seine späteren Kollegen, davon wird nicht berichtet. Als wahrer Künstler hätte er ganz sicher die Intensität des zerstoßenen Minerals zu schätzen gewusst, das so teuer war, dass manche Auftraggeber vor dem Malen genau festlegten, wie viel davon verwendet werden durfte.

Durch alle Jahrhunderte hindurch blieben die Attribute für die Darstellung Marias gleich. Auch auf diesem Bild des Malers Karl Begas, das in der Gemäldegalerie von Schloss Charlottenburg hängt, leuchtet der Dreiklang von rot, grün und blau unter dem sanften Gesicht der Mutter, die mit einer schützenden Geste ihr Kind hält – nicht umsonst eines der anrührendsten Motive der abendländischen Kunst.