24

Das paulinische Wunder

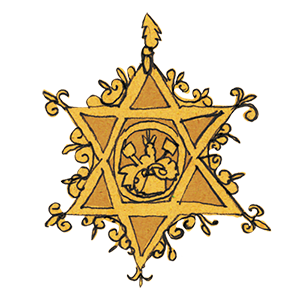

Das Bild der heiligen Familie in der Christnacht ist eins von acht Szenen aus dem Leben Marias und ihres Sohnes, das um das Jahr 1490 herum geschnitzt und zum bedeutendsten mittelalterlichen Altar der Messestadt geworden ist. Heute steht er wieder prominent im Paulinum in der Leipziger Stadtmitte, aber abzusehen gewesen war das lange Zeit nicht. Walter Ulbricht, bekannt für seine rigorose Vernichtung von Kirchenbauten, löste nicht nur in Leipzig die Zerstörung eines geschichtsträchtigen Bauwerks aus, aber hier hatte die Sprengung der Universitätskirche St. Pauli einen besonderen Riss durch die Gesellschaft gezogen, der nicht verheilen wollte.

Die ursprüngliche Kirche gehörte zu einem Dominikanerkloster und war mit der hiesigen Universität schon seit deren Gründung im Jahr 1409 eng verknüpft. Viele Professoren ließen sich hier bestatten und künstlerisch oft sehr wertvolle Gedächtnistafeln und ließen ihre Namen in der Erinnerung der Stadt bleiben. Mit der Reformation wurde das Kloster säkularisiert. Kurfürst Moritz, der auch die Fürstenschulen in Schulpforta, Grimma und Meißen schuf, übereignete den Kirchenbau der Universität, Martin Luther persönlich weihte die Kirche ein. Wie andernorts wurden Altäre und anderer Kirchenschmuck entfernt, aber der schöne Schnitzaltar blieb erhalten.

Über die Jahrhunderte hatte auch diese Kirche viel durchzustehen, aber nichts war dem Tag im Mai 1968 vergleichbar, in dem die im Krieg unzerstört gebliebene Kirche den Sprengkommandos überantwortet wurde. Kurz zuvor war es noch gelungen, wichtige Kunstwerke zu retten und unmittelbar vor der Sprengung spielte der Kantor auf der historischen Orgel, an der schon Bach gesessen hatte, eine seiner Toccaten, mitten hinein in den Lärm der Bohrer. Bevor man ihn hinauswarf, zeichnete er über den letzten Ton, den er spielen konnte, ein Kreuz. Mit dem Bau des Paulinums fanden 50 Jahre später auch die geretteten Kunstwerke wieder ihren Platz; ein Wunder, mit dem 1968 nicht zu rechnen gewesen war.